Les défis de santé

Les défis de santé incluent des conditions telles que la fatigue, l’épuisement, les troubles d’adaptation, ainsi que des maladies chroniques comme le surpoids, le diabète de type 2, l’Encéphalomyélite Myalgique (EM/SFC), la COVID-longue, des maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques (SEP), la polyarthrite rhumatoïde, ou tout autre problème de santé affectant la qualité de vie. Chaque condition présente des symptômes particuliers et des impacts souvent invisibles, mais qui influencent profondément le quotidien des personnes concernées.

Fatigue, Épuisement et Trouble d’adaptation

La fatigue et l’épuisement chroniques dépassent largement le simple manque d’énergie passager. Il s’agit d’une fatigue profonde, persistante, non soulagée par le repos, souvent accompagnée de troubles cognitifs (difficulté à se concentrer, brouillard cérébral) qui affectent profondément la qualité de vie. Ces symptômes peuvent découler de multiples facteurs tels que le stress chronique, des déséquilibres hormonaux, des troubles du sommeil, ou encore des périodes difficiles associées à des troubles d’adaptation (événements majeurs, changements de vie, stress prolongé). Identifier précisément ces causes permet de mieux adapter les approches pour retrouver l’équilibre.

Maladies chroniques

Surpoids

Le surpoids correspond à une accumulation excessive de graisse corporelle, souvent liée à un déséquilibre entre l’alimentation, le mode de vie, le métabolisme, et également à des facteurs hormonaux. Certaines conditions comme la résistance à l’insuline, l’hypothyroïdie ou d’autres déséquilibres hormonaux peuvent fortement contribuer à la prise de poids. Au-delà d’une question esthétique, le surpoids augmente le risque de maladies métaboliques, cardiovasculaires, articulaires, et peut aggraver une inflammation chronique déjà présente. Identifier et traiter ces causes spécifiques est essentiel pour retrouver une santé durable.

Diabète de type 2

Le diabète de type 2 est une maladie chronique caractérisée par une résistance à l’insuline, une hormone responsable de la régulation du glucose sanguin. Cette résistance entraîne une glycémie élevée de manière chronique, qui peut causer à long terme des dommages aux organes, en particulier au cœur, aux reins et au système nerveux. Souvent associé à des facteurs tels que l’obésité abdominale, la sédentarité et une alimentation riche en glucides raffinés, le diabète de type 2 est une condition qui demande une prise en charge continue, tant au niveau alimentaire que du mode de vie. Une gestion proactive peut prévenir les complications et améliorer significativement la qualité de vie.

Résistance à l’insuline

La résistance à l’insuline est un trouble métabolique précurseur fréquent du diabète de type 2, dans lequel les cellules deviennent moins sensibles à l’insuline. Cela oblige le corps à produire davantage d’insuline pour maintenir une glycémie normale. Avec le temps, cette surproduction épuise les cellules du pancréas, conduisant au diabète. La résistance à l’insuline est étroitement liée au surpoids, à une alimentation inadéquate, au stress chronique, et à un manque d’activité physique. Agir dès les premiers signes de résistance à l’insuline permet d’éviter son évolution vers des problèmes de santé plus graves.

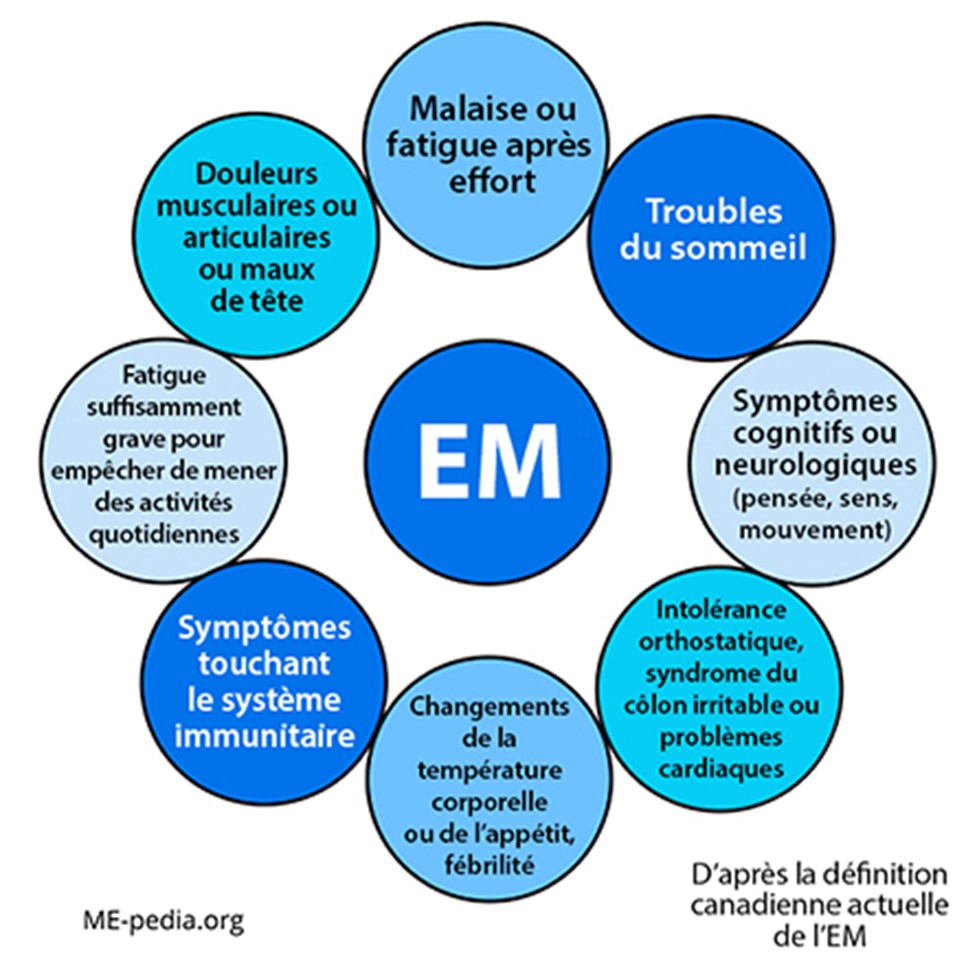

EM/SFC (Encéphalomyélite Myalgique/Syndrome de Fatigue Chronique)

L’Encéphalomyélite Myalgique, aussi appelée Syndrome de fatigue chronique (EM/SFC), est une maladie complexe caractérisée par une fatigue invalidante, exacerbée par des efforts même minimes, entraînant un malaise post-effort prolongé. Elle est souvent accompagnée de troubles cognitifs, de douleurs musculaires et articulaires, ainsi que d’un sommeil non réparateur. La cause exacte reste inconnue, mais il s’agit probablement d’une combinaison de facteurs immunologiques, neurologiques et métaboliques. Cette maladie affecte considérablement l’autonomie, la qualité de vie, et les capacités physiques des personnes atteintes.

Selon l’Institut de recherche en santé du Canada, il y aurait environ 600 000 Canadiens atteints de l’encéphalomyélite myalgique. Ces chiffres peuvent varier en fonction de différentes sources et de la définition utilisée pour diagnostiquer la maladie. Les études épidémiologiques ont montré que 60% à 80% des personnes atteintes sont des femmes.

Bien que cette condition soit souvent considérée comme chronique et sans guérison définitive par la médecine conventionnelle, mon parcours démontre clairement qu’il est possible de renverser la maladie, de récupérer pleinement et de retrouver une qualité de vie active grâce à une approche globale et personnalisée.

COVID-longue

Le COVID-longue désigne un ensemble de symptômes persistants ou nouveaux qui apparaissent après une infection initiale à la COVID-19. Les symptômes incluent souvent une fatigue sévère, des troubles cognitifs (brouillard cérébral), des difficultés respiratoires, des douleurs articulaires et musculaires, une perte prolongée du goût et de l’odorat, ainsi que des troubles émotionnels tels que l’anxiété ou la dépression. Cette condition peut survenir après une forme légère ou sévère de la COVID-19 et persister pendant plusieurs mois, voire des années.

Malheureusement, une majorité des personnes atteintes peinent à récupérer pleinement et bénéficient de peu de soutien médical adapté. Environ 15 % des adultes canadiens ayant contracté la COVID-19 rapportent des symptômes persistants trois mois ou plus après leur infection initiale, ce chiffre montant à près de 47 % chez ceux ayant été hospitalisés. Malgré ces difficultés, il existe des approches globales qui peuvent aider à mieux gérer les symptômes et à améliorer la qualité de vie.

Maladies auto-immunes

SEP (Sclérose en plaques)

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune du système nerveux central, caractérisée par une inflammation chronique entraînant une destruction progressive de la gaine de myéline qui protège les nerfs. Cette dégradation altère la transmission des signaux nerveux et provoque divers symptômes neurologiques, notamment des troubles de la mobilité, des douleurs, une fatigue invalidante, des troubles visuels, ainsi que des difficultés cognitives et émotionnelles. L’évolution de la SEP varie d’une personne à l’autre, mais elle peut considérablement affecter l’autonomie et la qualité de vie, nécessitant une prise en charge adaptée.

Polyarthrite rhumatoïde

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie inflammatoire auto-immune chronique qui affecte principalement les articulations, causant douleur, raideur, gonflement et perte progressive de mobilité. Elle touche souvent les petites articulations (mains, poignets, pieds), mais peut évoluer vers d’autres parties du corps. La PR peut également provoquer une fatigue chronique sévère et altérer significativement la qualité de vie. Sans prise en charge adéquate, la maladie peut entraîner des dommages articulaires permanents. Cependant, un accompagnement global adapté, notamment alimentaire et en gestion du stress, peut limiter la progression et améliorer le quotidien des personnes atteintes.